こんにちは!

突然ですが、みなさんは医学書について、本を使われていますか?それとも電子書籍として使っていますか?

僕は圧倒的に電子書籍派です。

今回の記事では、電子書籍化(自炊)をオススメする3つの理由と、デメリット及びそれに対する対策を解説したいと思います。

おちば

おちば自炊しようかなー、と悩んでいる方にはかならず参考になるはずです!

医師が、電子書籍化(自炊)をすべき3つの理由【デメリットとその対策も解説】

電子書籍化(自炊)とは?

そもそも、電子書籍化(自炊)とは何を指すのでしょうか?

Wikipediaでは、以下のように説明がされています

電子書籍に関する自炊(じすい)とは、自ら所有する書籍や雑誌を イメージスキャナ等を使ってデジタルデータに変換する行為(デジタイズ)を指す俗語。

引用元:Wikipedia

つまり、「自身で持っている書籍を、スキャナでデータにすること」です。

自炊している医師は、電子媒体の書籍などが普及した現代では少なくありません。

医師の中では有名なDrだすまんさん、コロナ関連で活躍されている峰先生なども自炊していることで有名です。

では、実際に自炊のメリットは、なにがあるのでしょうか?

自炊すべき理由①ものが減る!

自分の所有する本を電子書籍化することで、実物の書籍は必要なくなります。

パソコンやiPad、iPhoneなどで読めるようになるので、実物をわざわざ保管する意味がなくなるんですね。

そうなると、本棚に要していた空間が空くため、別のものを置くことが出来ます。

本を置いているスペースなんて大したことなくない??

と思うかもしれません。

しかし、本棚を家賃換算したらどうなるでしょうか?

たとえばあなたが50平米のマンションに家賃10万円で住んでいるとします。

本棚が占める場所が1平米だったとすると、その場所に対して一ヶ月あたりに支払っている額は、およそ2000円/月となります。

この額を安いと取るか、高いと取るかは人それぞれだと思いますが、

「1ヶ月当たり2000円の節約」

と考えると、結構お得に感じるのではないでしょうか?

ケータイ料金や水道代、ガス代などで考えると

「毎月2000円引き」はだいぶ大きいです。

その空間を趣味に使ったり、他のものの収納に使えるとも考えられますし、

その面積分、安い家賃の家に住めますよね。

つまり、

「本のいる場所分の家賃を、実は毎月払っていた」

と考えると、

スペースを作ることで間接的に節約したことになります。

しかし、ものを減らすのは最初は誰しも抵抗があるもの。

特に、高価な医学書など専門書は捨てにくいですよね。

自炊は、完全に捨てきらない(=データはいつでも読める)、いわば

「捨てない断捨離」です。

精神的な抵抗が少なく、断捨離の第一歩にモッテコイなのです。

手軽に「捨てない断捨離」ができる

自炊すべき理由②いつ、どこでも正確な知識にアクセスできる

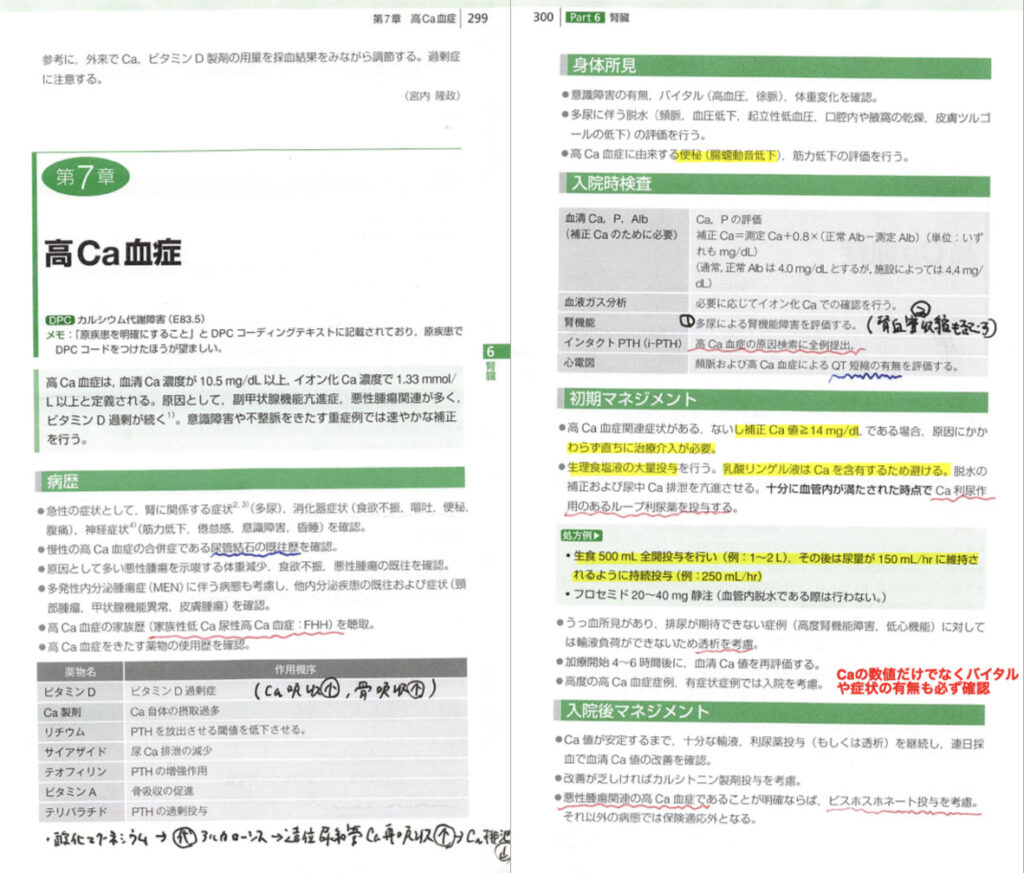

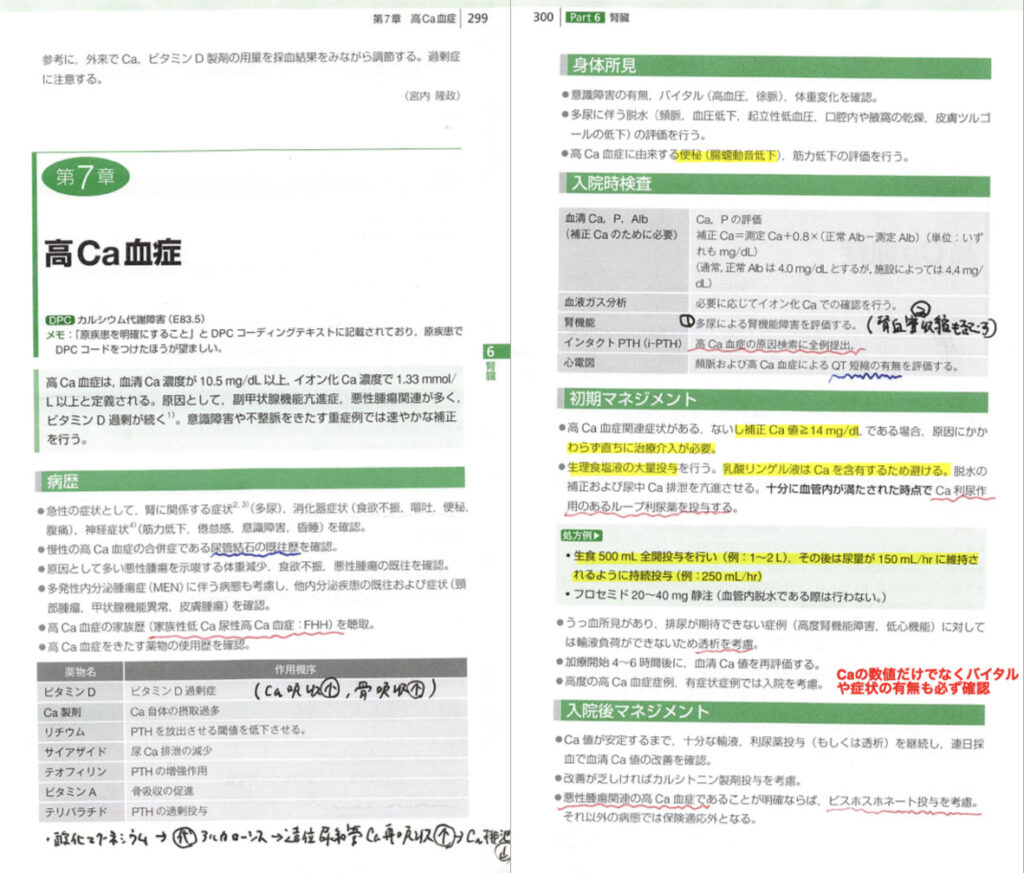

自炊することで、検索可能なpdfにすることができます。

つまり、🔍マークにキーワードを打ち込むと、その言葉が使われている箇所にジャンプすることができます。

これは、仕事効率化に役に立つ大切なポイントだと思っています。

社会人になった方には特に共感していただける感覚だと思いますが、

仕事を始めて数年して気づくのが、

学生の時との勉強方法や知識の使い方の違いです。

学生 → 限られた情報を暗記して、テストを乗り切る

社会人 → 膨大な範囲の情報の中から、必要な情報にたどり着く

上記のように、情報との付き合い方、勉強のしかたが変わってきます。

(医師の勉強方法についての考察はこちらにも記載しています。)

実際に、ぼくが研修医の時に上級医から指導された言葉に、

「曖昧な100の知識より、正確な1の知識」

というものがあります。

当たり前ですが、

ふわっとした知識を目の前の患者さんに対して適用するのは危険です。

場合によっては命に関わります。

残念ながら医師の中には、これまでの経験があるという奢りから、

こういった「ふわっとした」治療を行う先生もおられるのが実情です。

それを避けるためには、

こまめに正確な知識を確認すること

が唯一の解決法だと思います。

それに役立つのが、自炊です。

自炊することで、自分の頭の中に知識を詰め込まなくても、

たしかあの医学書のこの辺に正確な知識が書いてあったな・・・

ということさえ把握しておけば、すぐにたどり着くことができます。

また、疑問が生じた場面で本を持っていなくても、cloudで共有することでスマホやタブレットなどのデバイスでいつでも調べることができます。

病棟の回診中や外来など、すぐに本を取りにいけない状況でも便利です。

正確な知識を、いつでもどこでも確認できる

自炊すべき理由③金銭面でおトク

自炊することで、本に関わる出費が減ります。

具体的には、2点挙げられます。

1) スキャン後の本がメルカリで売れる

電子書籍化することで、スキャン後の本をフリマアプリで売却可能です。

医学書などの専門書は、1冊1冊が高いです。

そのため学生さん、研修医などで安く購入したい方が多数います。

裁断済みのため、値段は相応に下げる必要があることが多いですが、

それでも家で場所を取るだけよりは圧倒的にお得です。

僕の売却したものの中には、

全く読まなくなった数年前の医学雑誌もあります。

もちろん裁断済みです。

意外とすぐに売れるのでびっくりしますよ!

それだけ必要としている方が多いということですね。

メルカリなどのサイトで売る手間はありますが、慣れてしまえば商品の出品、梱包に10分もかからないのでオススメですよ。

2) 本の購入にかかるコストが下がる

続いて、上とは逆の購入する側の目線で考えてみましょう。

医学書は、どの本も値段がまあまあ高いですよね。

しかし、自炊している環境であればメルカリなどで裁断済みの商品を安く手に入れることができるため

わざわざ定価で新品の本を買う必要がなくなります。

1冊1万円くらいすることもある医学書が、半額以下の値段で買えると考えると、お得ですよね。

しかも、安く手に入った本をさらに売ることもできるため、手元に残るお金は増え、さらなる自己投資につぎ込むことができます。

圧倒的にお金の節約になる。

自炊のデメリットとその対策3つ

では、逆に自炊することのデメリットは何があるのでしょうか?

考えうるものとしては下記の3点かと思います。

デメリット①書き込みやアンダーラインができなくなる?

人によっては、「アンダーラインを引いたり書き込みをしないと不安」という方もいるかと思います。

実際に僕もこれが気になっていてい、電子書籍化をずっと悩んでいました。

しかし、電子書籍化した後も、

pdf化した書籍にラインを引いたり書き込んだりすることは可能です。

PDFソフトにもよりますが、かなり簡単にできます。

僕の使っているPDF expertというソフトではこんな感じ。

文字を判別する(OCR)機能があるものであれば使いやすいです。

※余談ですが、

メンタリストで有名なDaiGoさんの著書「『最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法』(メンタリストDaiGo/学研プラス)によると、

「記憶の定着率はアンダーラインや書き込みに関与しない」

と言われています。

実際のところ、自炊したデータに慣れてしまえば、使えるようになりますよ!

繰り返し読むことで、いつかは覚えられるようになると思います。

書き込めなくなるから覚えられない・・・

→かんたんに書き込み可能。くりかえし読み直せばいつか覚える。

デメリット②慣れるまで、時間がかかる

これは、自炊した場合に避けられないデメリットです。

たしかに、慣れるまでは圧倒的にちゃんとした本の方が使いやすいです。

これまでの数十年間、そのスタイルで勉強してきてますもんね。

しかし、これも結論から言えば、すぐに慣れます。笑

言うなれば、別の病院の電子カルテに慣れるのと同じ。

何度か使っているうちにスムーズに使いこなせるようになります。

慣れるまで時間がかかる・・・

→使い続けていれば、いずれ慣れる

デメリット③初期投資がかかる

自炊を始めるには、スキャナーと裁断機を揃えることが必要です。

僕の使用しているスキャナーはこちら。

また、裁断機はこちら。

人気かつ定評のあるこの2点を揃えるのがおすすめです。

ふたつ合わせて10万円弱もかかるの?ちょっと高くない?

と思うかもしれません。

何を隠そう、僕も最初は同じように感じていました。

(今考えれば、そんなこと気にせずにもっと早く導入しておけばよかった・・・と後悔していますが笑)

自炊は、初期投資はかかるものの、裁断してスキャンした後の医学書は、ほとんど全てフリマアプリで売れます。

医学書はメルカリでもかなり良い値段で売れるので、あっという間にもとが取れるんです。

また、初めて自炊する場合、自炊環境を整えるのが難しいのでは?と不安になりますよね。

しかし、安心してください。

偉大なる先人たちが、自炊の導入の仕方をイチから解説してくれている記事やYoutube動画などはいくらでもあります。

上記の方々などのページを参考に、環境を整えていけば難しくないはず。

慣れたらめっちゃ簡単ですよ!

やりかたが分からないし、時間・お金がかかる・・・

→他の自炊してる人の知恵を借りれば簡単。

スキャン後の本をメルカリで売れば、金銭面は余裕でプラス。

まとめ:医師が自炊すべき3つの理由とデメリット3つ及びその対策

①ものが減る

②いつ、どこでも正確な知識にアクセスできる

③金銭面でおトク

①書き込めなくなるから覚えられない

→かんたんに書き込み可能。繰り返し読みやすいから覚えやすくなる。

②慣れるまで時間がかかる

→すぐ慣れるから大丈夫。

③やりかたが分からない。時間・お金がかかる・・・

→先人の知恵を借りれば簡単。メルカリで金銭面は余裕でプラス。

自炊は、最初の環境作りが少しめんどくさいです。

しかし、努力に見合った便利さ、快適さを手にすることができます!

医師として過ごしていく中で、どんどん本や雑誌は溜まっていき、電子書籍化の手間も増えてしまいます。

できれば時間のある学生、研修医のうちに、環境作りを済ませておくのがおすすめです。

近年、先進的な企業ほど、書類のクラウド化を進めていることが多いと言われますが、

僕の周りの職場の上司や同僚も、

仕事の出来る方は自炊をしている方の割合が多い印象にあります。

いわば医師が仕事をする上での「商売道具」の、たいせつな医学書たちを

「本棚の肥やし」にしないように、みなさんもぜひ自炊にトライしてみてください。

■関連記事です

裁断した後でもメルカリで売れるような、人気の医学書をきちんと履修しておくのがおすすめです。

研修医にオススメの本をこちらで紹介しています。

もしも時間が巻き戻せるなら、初期研修2年目の時間があるときに自炊しておきたかったと常々思います・・・。

研修医の方でもしも内科医を考えているのであれば、ぜひJ-OSLERについての情報収集をしておきましょう。

コメント