研修医

研修医内科に興味あるけど、専門医取るの大変そう・・・

J-OSLERやるのキツそうだから、マイナー科にしておこうかな・・・

内科専門医に興味はあるけれど、J-OSLERや内科勤務が大変そうだからやめておくべきかどうか、悩んでいる人は多いのではないでしょうか?

僕は、

- そこそこ勉強や仕事をして

- そこそこ稼いで

- そこそこ楽しく日々を暮らしたい

いわば「平凡な人」こそ、内科へ進み、内科専門医(+サブスペ専門医)を取得するべきだと考えています。

平凡な自分は、内科専門医の道に進みました。

不安な思いをしながら進んだ内科専攻医生活でした。

しかし、今は本当に、内科専門医を取得して良かったと感じています。

今回の記事では、進路に悩む研修医の方へ、「悩んだらとりあえず内科専門医とっておくのがオススメ!」と思う理由を解説します。

理由①レポートと試験さえ乗り切れば、内科専門医は誰でも取得できる

内科専門医を取得するのに必要なことは、主に「レポート(J-OSLER)」「試験」に分けられます。

(細かいことを言えば、学会発表や多職種評価などありますが今回は割愛します)

①J-OSLERは、単なる「作業」

J-OSLERは、

●誰が読むのか分からない(ひょっとしたら、というか多分、自分と指導医の二人しか読まない)160の症例…💦

●外部の人から曖昧な(時に理不尽な)reviseをされる、29の病歴要約…💦

こういった「面倒くさい」というイメージが強いです。実際面倒ですが。

ただ、誤解を恐れずに言うのであれば、J-OSLERはただの「作業」です。

手先が器用でなくても、論文を素早く読めなくても、レポート・試験さえできれば内科専門医は手に入ります。

多少のコツや注意点はありますが、自分の経験を振り返ってみても「作業ゲーだったな」と思います。

注意点や知っておくと便利なポイントはこのサイトでまとめています。

特殊なスキルは必要ありません。

論文作成のように時間をかけてじっくりと丁寧に作り上げる必要もありません。

慣れれば淡々と書きすすめることができるようになります。

専門医を取得することで

- 将来的な仕事の自由さ

- 待遇の向上

- 専門性

を手に入れられるなら、乗り越える価値は十分にあるように思います。

(よほどやりたいこと、例えば医師免許を使って企業に就職したいとか、いち早く起業したいとかが別にある場合は、そちらを優先してもいいかもしれませんが・・・)

②試験は大変だが、勉強内容は決まっている

次に、内科専門医試験。

試験勉強は確かに大変です。

なんせ、内科全般の知識が1日の試験で問われるのですから・・・

ただ、幸いなことにJ-OSLER1世代、2世代と段階を経るごとに、試験対策の情報は集まりつつあります。

公式の新専門医試験の過去問は出ていませんが、過去問想起もあります。

参考書やWeb講座など、「これはやっておくと良い」という内容は意外に限られています。

勉強のスケジュール・経験談についても、このブログで記事にしていますし、他の方もいろいろと作られています。

試験勉強もレポートと同様、「他の人と同じことをやる」だけで合格できます!

周りで不合格になっている人は「コレはやっておくべき」と言われている勉強をこなしていなかった人に限られています💦

医学部時代の国試と一緒やな

やるべきことをきちんとやったら合格できると考えて大丈夫です!

理由②内科の知識は、将来のキャリアに広く役に立つ

さきほどは、専門医取得に必要なことについてお伝えしました。

次に、専門医を取得した後の未来について考えてみましょう。

①最終的には外来で「内科管理」が求められる事が多い

みなさんは、5年後どこで働いているか、イメージがつくでしょうか?

医局人事やから知らんがな

・・・とは思いますが、多くは急性期病院に残って専門医として働いているでしょう。

あるいは、大学院で研究をしているかもしれません。

では次に、みなさんは20年後(50歳頃)、どこでどのように働いているでしょうか?

・・・いや、もっと知らんがな

・・・いきなり20年後と言われても難しいかもしれませんね。

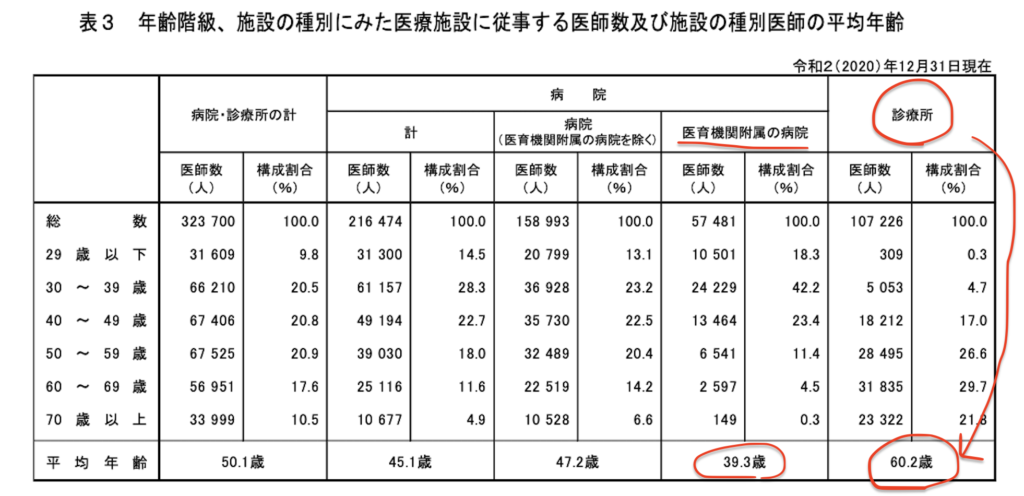

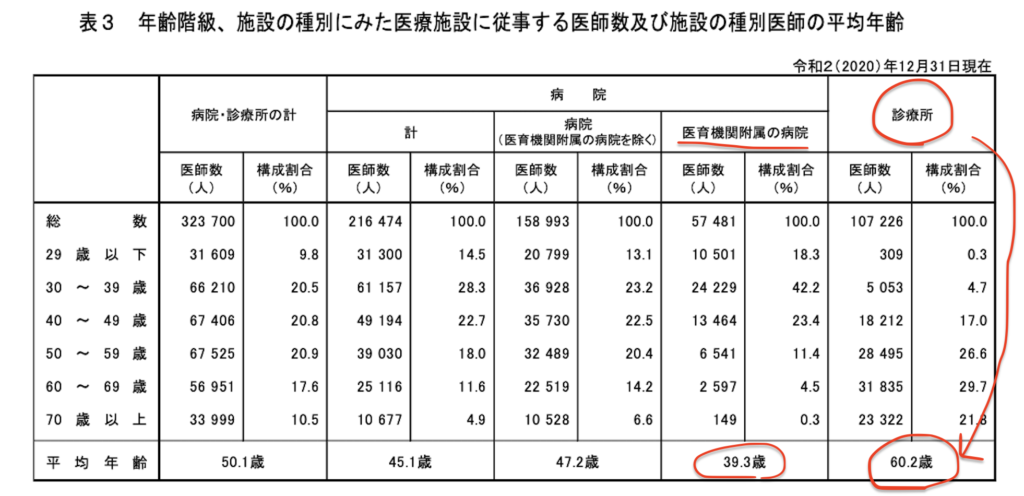

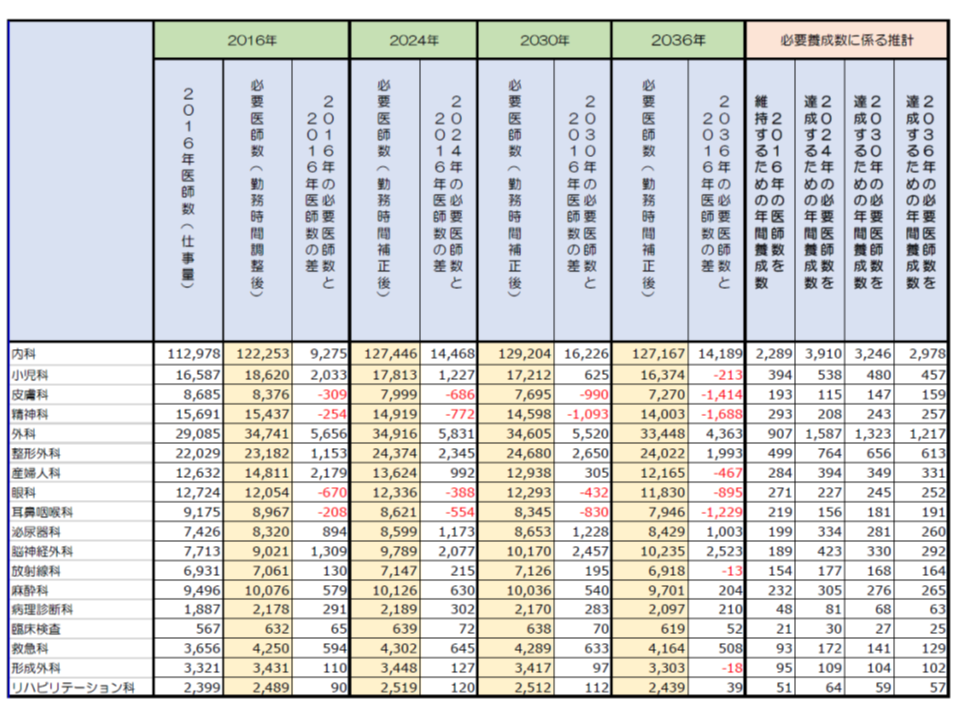

ここで、突然ですが厚生労働省による令和2年に発表されたデータをみてみましょう。

一部の優秀な先生たちは、この右から2番目の「医育機関附属の病院」、すなわち大学病院や市中急性期病院で論文を書いたり、ガッツリ専門治療に専念しています。

ですが、すべての医師がこういった「專門だけを見ればいい」という環境に残っているわけではありません。

開業するにせよ、雇われるにせよ、一番左側の診療所、あるいは左から3番目の一般病院(慢性期病院)で勤務する人は多くなるでしょう。

そうなると、専門科を診つつも一般内科的な疾患も診療する人は増えるはずです。

これは内科医はもちろん、内科以外の医師(外科医でも麻酔科でも皮膚科などなど)でもそう。

外科系の先生も、メスを置いて内科を標榜し開業する可能性はありますよね。

つまり、何が言いたいのかといいますと、

どんな診療科を選んでも、外来診療での内科管理は役に立ちます。

②内科医になれば、外来での内科管理を早期から深く学べる

診療所や一般の病院で診療をするとなると、糖尿病、高血圧、CKD、脂質異常症など、内科患者を診療する必要が出てきます。

そんな環境では、「内科は專門じゃないから…」と断ることもできなくなってくるでしょう。

でも、そのタイミングでイチから勉強し始めるのは大変です。

一方で、若いうちから内科管理を学んでおけば、その知識をアップデートし続けるだけで済むので、圧倒的に楽ですし、コスパもいいです。

腎臓内科として働いていると紹介状を依頼する機会が多いです。ぶっちゃけ、おなじ開業医さんでも、内科(特に糖尿病内科など生活習慣病と密接な診療科)出身の開業医さんのほうが圧倒的に丁寧かつリーズナブルな診療をされているように感じます。

理由③内科專門医は、食いっぱぐれない

最近は、診療科に偏りが出ていることは有名ですよね。

最近は、内科、外科、産婦人科などの診療科は不足しがちな一方、麻酔科、皮膚科、精神科などマイナー科が人気です。

これは、ご自身のいる病院の最近の研修医の進路を聞いてみてもイメージしやすいと思います。

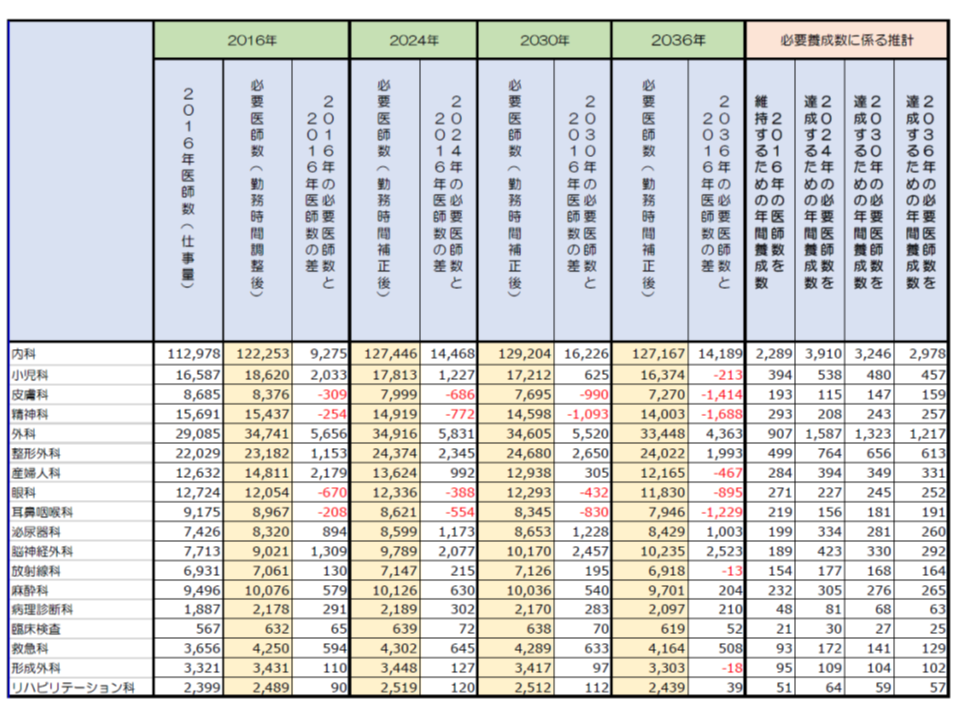

ちょっと細かくなりますが、実際にデータをみてみます。

①内科医は慢性的に不足している

すこし古いですが、医師の偏在についての記事をお示しします。

こちらの記事によると、

●2016年時点で、12万2253名分の内科医が必要だが、実際には11万2978名しかおらず、9275名分不足している

→2030年時点で12万7167名分の内科医が必要で、これを充足するには年3246名分の内科医が必要

と計算されています。

実際に、こちらの記事によると、2021年度の専門医の採用状況は、内科が2931名(前年比56名減)と報告され、300名近く足りていないことがわかります。

一方で、

●精神科:2036年時点では精神科医は1万4003名分必要になると見込まれ、1688名の過剰になると推計される

●皮膚科:2036年時点では皮膚科医師は7270名分必要になると見込まれ、1414名の過剰になると推計される

など、過剰となることが推計されています。

実際に2021年度のデータでは皮膚科:331名(同25名増)、精神科:573名(同21名増)と増えてきています。

●参考:2022年度採用数:9519名(2021年度採用(2021年2月発表時点、以下同)に比べて292名増)

(記事より引用)

▽臨床研究医コース:18名

▽内科:2931名(同56名減)

▽小児科:554名(同4名増)

▽皮膚科:331名(同25名増)

▽精神科:573名(同21名増)

▽外科:852名(同60名減)

▽整形外科:651名(同24名増)

▽産婦人科:521名(同43名増)

▽眼科:337名(同7名増)

▽耳鼻咽喉科:256名(同37名増)

▽泌尿器科:308名(同6名減)

▽脳神経外科:238名(同18名減)

▽放射線科:301(同32名増)

▽麻酔科:501名(同39名増)

▽病理:99名(同4名増)

▽臨床検査:22名(同1名増)

▽救急科:375名(同49名増)

▽形成外科:255名(同44名増)

▽リハビリテーション科:146名(同40名増)

▽総合診療:250名(同44名増)

つまり何が言いたいのかというと、内科医不足のトレンドは続いており、そのぶんニーズは今後ますます増えると考えられます。

②「逆張り」として内科を選ぶ

上で述べた通り、内科医は現時点で不足しています。

さらに、以前と比べても(忌まわしきJ-OSLERの影響もあってか)内科志望の専攻医は減少傾向と言われています。

つまり逆に言えば、(よほど飽和している地域でない限りは)、自身の望む働き方ができる可能性が高いです。

例として

- 専門医があれば、急性期で專門もできる

- 子どもの出産や親の介護でハードになって急性期が難しくなったら、慢性期病院へ居場所を移り働く

- 育児が一段落したら、そこそこな急性期に戻る

このように、自分のライフプランに応じて働き方を変えやすいと思います。

これはニーズの多い内科ならではのメリットです。

この人気がなくなっているタイミングであえて「逆張り」して内科に身をおき専門性を磨くことは、将来的な働き口を選ぶ自由を増やすことができるため、個人的にはアリだと思います。

いま人気の美容系や一部のマイナー科でも、10年後に給与や待遇が悪くなるリスクもゼロではないですしね。

③内科専門医があれば、転職に有利

どの診療科で専門医になったとしても、医局をやめたい(=転職する)タイミングで転職市場によい求人が少なければ、せっかくの専門医資格が使えません。

外科系は、手技ができない病院へ若いうちに行くことは難しいです。

マイナー科も「診療科がその病院に一人」みたいな状況だと、なかなか休みにくいため、ブラックになる可能性はあります。

一方で、内科であれば、いろいろな働き口があります。

内科医自体の数は多いため、同僚がいる可能性は高く、「内科医が一人」という状況はほとんどないでしょうから、休みづらいということも少ないはずです。

そして、内科専門医があれば「専門医手当」として年間の給与が上がる病院も少なくありませんし、転職の際にも待遇の良い求人案件は専門医取得前より増えます。

実際に自分で登録してみて、専門医を取得する前よりも、今のほうが条件の良い求人が明らかに増えました。

こういった点から、「とりあえず」でもいいので、内科専門医を取得しておくのはオススメです。

「迷ったらとりあえず内科専門医を取得しておこう」まとめ

今回は、「迷ったらとりあえず内科専門医を取得すべき」という話をお伝えしました。

内科は仕事が大変な一面もありますが、分野としてもめっちゃ楽しいですし、将来のつぶしがきくという意味でもオススメです。

できればサブスペ専門医まで取得して、今後のキャリアに活かしていけたらいいと思います!(僕はその予定です!)

みなさんの参考になれば嬉しいです。

■関連記事

コメント