先日、ビタミンDについてのまとめを作りました

それと関連する内容で、本日は骨代謝マーカーの使い方についてです。

結論:骨代謝マーカーはこの2つを測ろう

●CKD患者の骨代謝をみるときは

骨形成マーカー:BAP(骨型ALP)

吸収マーカー:TRACP-5b をチェック。

●普段から、ALPを採血に入れてチェックしてみよう

●TRACP-5b(およびBAP)が過度に抑制されていたら、ビスホスホネートの投与は慎重に。

解説:CKD患者で骨密度低下を起こす理由

CKD患者では、

①尿からのリン排泄低下による高リン血症

②活性型ビタミンD不足による低Ca血症

が起きるため、二次性副甲状腺機能亢進症がおきてPTHが上昇します。

PTHが上昇すると、過度な骨回転が起きてしまい、高回転型の骨粗鬆症になります。

おちば

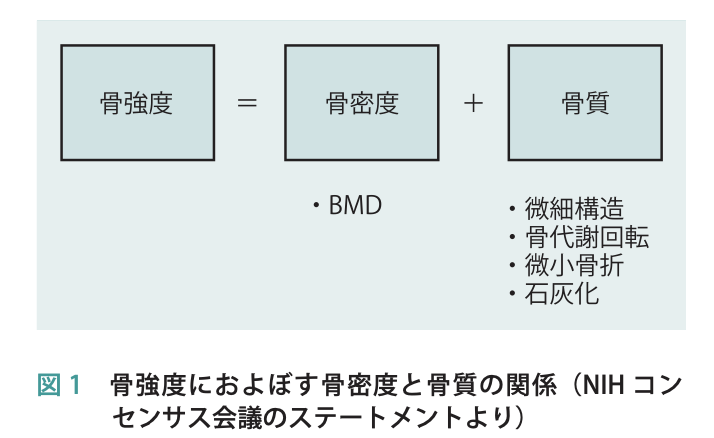

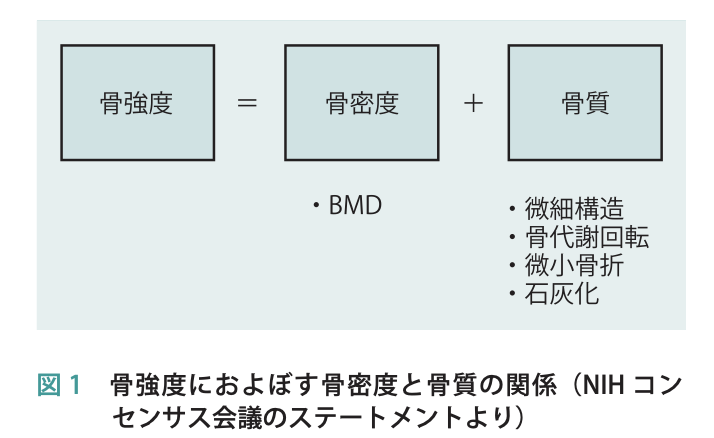

おちば骨密度は低下しないけど、「骨質」が低下してしまい、骨折リスクが上がるんですよね。

こういった骨質の低下は、骨密度検査だけでは分かりません。

そこで、重要となってくるのが骨代謝マーカーです。

骨代謝マーカーの基本

骨代謝マーカーは、骨形成マーカーと骨吸収マーカーに分かれています。

※この他にも色々とありますが、実臨床で使うものは限られているので割愛します。

これらのうち、BAP、TRACP-5bは腎機能の低下を受けにくいとされているため、

CKD患者ではBAP、TRACP-5bが使われることが多いです。

普段の採血ではALPをチェック

とは言っても、普段から上記マーカーを毎回測定するのは過剰医療といえます。

そこで、CKD患者では普段の採血でALPをチェックしていれば、簡易的なマーカーとして使用できるかも、と言われています。

BAPは骨型ALPのことなので、ALPが上がっていたら骨高回転かも?と疑えます。

例えるなら、CK上昇があれば心筋梗塞を疑ってCK-MB上昇がないかチェックする、みたいな感じでしょうか。

骨代謝マーカーに応じたビスホスホネートの使用

では、具体的に骨代謝マーカーをどう使っていけばよいのでしょうか?

一番役に立つのは、ビスホスホネートを使うときだと思います。

ビスホスホネートは、破骨細胞傷害作用によって骨代謝回転を抑制する薬剤で、

PTHによる骨回転亢進に対して、PTHを是正することなく直接骨回転を遅くすることができます。

しかし、その投与の際は注意が必要です。

ビスホスホネートは腎代謝の薬剤のため、

CKD患者では

①骨代謝回転の過剰抑制

②Ca、P過剰による骨石灰化率が上昇しやすい

といった理由から無形成骨を惹起しやすいとされているからです。

ビスホスホネートの慎重な投与が必要なCKD患者患者では骨代謝マーカーを

★使用前に測定し、高回転の程度をみてビスホスホネートを使用するかどうか判断する

★使用中に測定し、低回転になりすぎているならビスホスホネートの減量を検討する

などの使い方を検討しても良いかもしれません。

まとめ

CKD患者ではBAP、TRACP-5b、ALPを使って骨代謝をチェックしよう

ビスホスホネートの使用時は、骨回転の過剰抑制に注意しよう

目を通しておきたい文献

●CKD-MBDハンドブック第3版

今回かなり参考にしました。厚いだけでなくデータが揃っていてわかりやすいです。

●CKDガイドライン2023

コメント