専攻医

専攻医AKIで輸液したのに、尿量少ない…むくみは増える一方だし…どうすればいいんだろう

腎うっ血ってどんな病態なんだろう?どうやって診断できるのかな。

こんな人のための記事です。

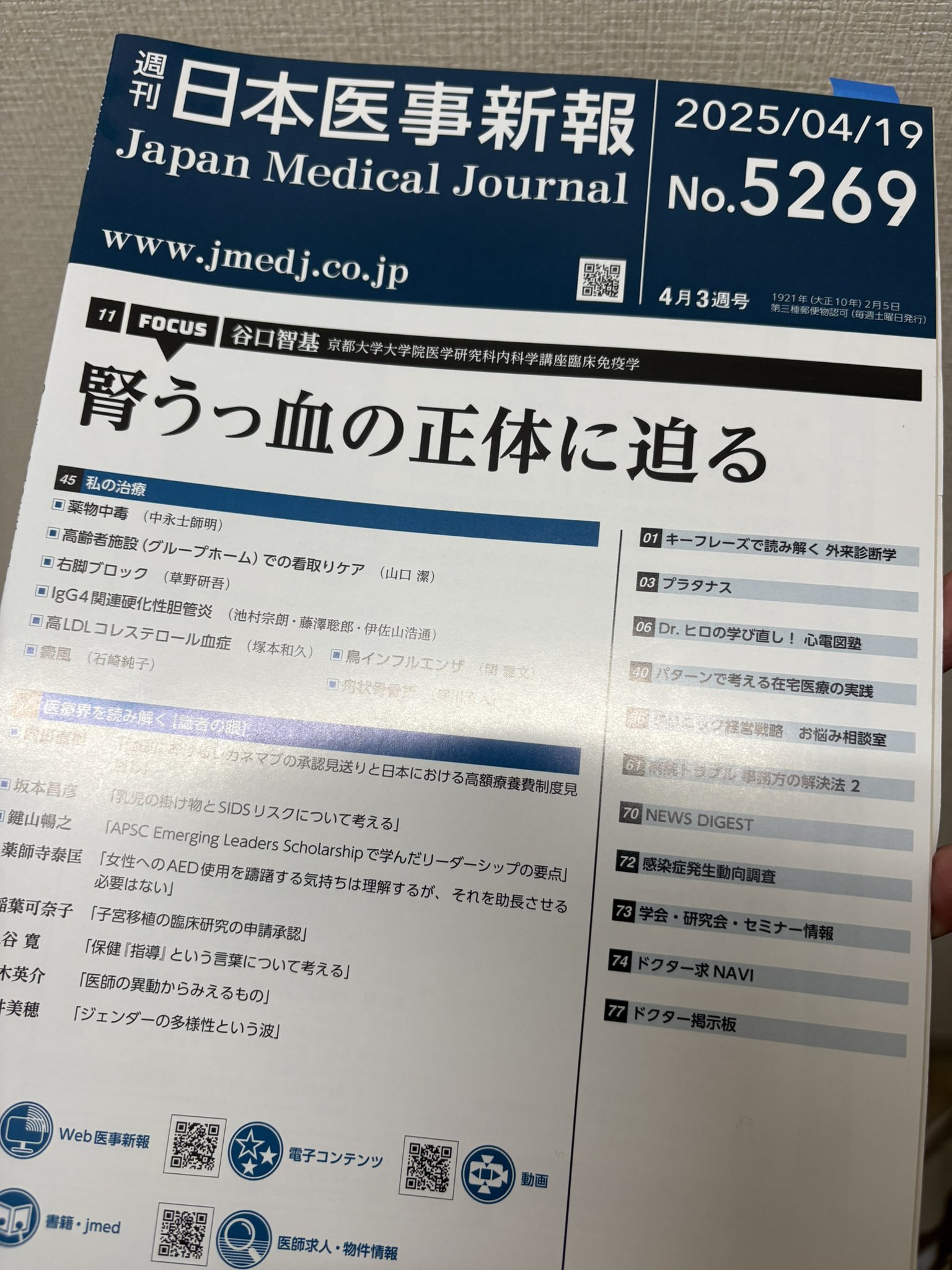

先日、Xで腎臓内科×膠原病内科として おなじみのTT先生(@TT58852391)より、日本医事新報を献本いただきました!

TT先生@TT58852391 から献本いただきました!

— おちば@腎臓内科 (@autumnleaveskid) April 19, 2025

基本的な解剖からエコーの手技まで丁寧に記載されており、研修医でも読める内容📝

Q&Aもあり、勉強スペースでの僕の質問も含め解説してくださってます🙏

こんなに腎うっ血について詳しく書いている特集は他に無いのでは!?🤔

オススメです〜!! pic.twitter.com/lk8lqvROnc

感想としては、「安定のとっつきやすさと深さ」でした。

「無敵の腎臓内科」と同様に、可能な限りわかりやすく伝えたいという熱量を感じました。

わかりにくい、と言われがちな腎臓分野(実際わからんことも多いですが)ですが、あいかわらず読み進めやすいです。

今回は、なぜ腎うっ血についての勉強が必要か?という面も含めて、読んだ感想を述べていきたいと思います!

腎うっ血の勉強がなぜ必要か?

「とりあえず生」ならぬ、「とりあえず輸液」は正しいか

僕は、居酒屋で「とりあえず生🍺」です。いきなり日本酒や焼酎は、あまりいないですよね…?

それと同じノリで、よく「AKIをみたらとりあえず輸液」と言われることがありますが、実際の症例では全員にそれが当てはまるわけではありません。

その理由が腎うっ血にあります。

腎うっ血とは、心不全などを腎静脈が上昇することで尿細管障害を起こし、腎機能悪化をきたす病態を指します。ようするに、腎臓からの血流が中心静脈に戻れなくなってしまうことで起こる「交通渋滞」みたいなものです。

腎前性であれば輸液は正しい治療になりえますが、心不全などを背景に腎うっ血をきたした際に、「とりあえず輸液」してると、さらに腎機能は悪化するおそれがあります。

たとえるなら、交通渋滞しているお盆休みの高速道路にさらに車が大量に入ってくるみたいなイメージでしょうか。結構しんどい状況ですよね🤔

腎静脈エコー=除水するための指標になりうる

「とりあえず輸液」とおなじくらいの「とりあえず生」的プラクティスとして「とりあえず腎機能悪いなら利尿薬やめとけ」というものもあります。

たしかに利尿薬(特にループ利尿薬)によるWRF(worsening renal failure)という言葉もあり、利尿薬は腎機能悪化のリスクがあります。そのため利尿薬を腎障害の患者にいれるのを躊躇する気持ちは分かります…

しかし、腎うっ血の病態では、利尿薬をいれる(あるいは透析で除水する)ことをしなければ、むしろ腎機能は悪化します。

そのため、心不全+AKIの時にどうするか?という判断は、非常に重要です。

そこで登場するのが、腎うっ血を評価するための腎静脈エコーです。

VExUSと腎血管エコー

厳密にはエコーでの血管内ボリュームの評価方法として「VExUS」があります。

これは、腎静脈だけでなくIVCや肝静脈、門脈のエコーも含めてスコアリング評価する方法です。

ただ、IVCはともかく、肝静脈、門脈のエコーは手技として容易ではないこともあり、腎静脈エコーのみでも十分に評価できる可能性があると筆者は言っております。

(実際、自分も門脈や肝静脈エコーを当ててみようとしてみましたが、難しくて断念しました)

息止めできる患者であれば、腎血管エコーは十分に施行が可能ですので、ベッドサイドで実践してみてよいと思います。(※呼吸状態が悪すぎる患者は厳しいです。)

この本の特長

さて、腎うっ血と腎静脈エコーについて紹介したところで、今回の記事のよかったところをあげてきます。

①「腎うっ血」に特化している

AKIの分類といえば腎前性・腎性・腎後性が有名です。

鑑別の順番は腎後性→腎前性→腎性 というのは研修医で教わる内容ですね。

一方で、「腎うっ血」はこの鑑別の蚊帳の外であり、一般的な教科書では「ときどき、うっ血腎も起きるよ〜」程度の記載が多いです。簡単なようで、じつは複雑で、どの段階でどう判断するか?が意外に統一されていない概念なんですよね…

腎臓内科専攻医御用達のレジデントマニュアルでも腎うっ血について探してみましたが、解説はほとんどありませんでした…

本書では、ひたすら30ページくらいの尺を腎うっ血について語り続けられています。(これだけ詳しい解説はほとんどみたことがありません)

どの段階で腎うっ血を疑うべきか、というフローチャートも作られているので、一度はみてみるのがおすすめですよ!

②症例ベースでイメージがしやすい

今回の解説では、スペースした際に紹介してもらった症例報告を含め、実際に挙げてくれています。

・大量輸血によるうっ血+外傷性肝損傷によるIVC狭窄をきたした症例

・抗がん剤の副作用予防の輸液により腎後性腎不全に至った症例

の2つです。

一般市中病院ではあまり経験しないガッツリな外傷と、やや珍しい悪性腫瘍の症例ですが、それでも単純化してしまえば「輸血や過剰輸液→腎機能が悪化した症例」です。

実際の経過表も載っているので、除水や透析の効果が目で見て分かりやすいです。

③Q&Aが たくさん載っている

実際にこういう勉強記事を読んだ後って、「ところでこれはどうなんやろ」みたいな素朴な疑問が湧きがちですよね。

本稿の最後には、素朴な疑問も含めQ&Aを入れてくれています。

たとえば、

・腎うっ血は慢性経過でも起こり得るのか?

・腎血管エコーの改善と尿量の改善はどちらが先?

・CKDの患者でも腎静脈エコーは使えるか?

などなど、詳しく解説してくれています。

これまで腎血管エコーを勉強したことがある人にも復習になる内容です。

まとめ

以上、2025/4/19発刊の日本医事新報の「腎うっ血の正体に迫る」を解説いたしました。

調べてみたところ、2025/4/19現在、Amazonでは早速売り切れになっていますが、Webでの購入も可能なようです。

最初のほうを無料で試し読みできるようなのでどうぞ↓

これまで試したことがなくても、これを読めば明日から腎血管エコーを試してみよう!と思えるはず!

ぜひ皆さんもお手にとってみてください✋️

■関連記事です

コメント