専攻医

専攻医ケースレポートを書けって言われたけど、どう書けば良いのか分からない・・・

症例報告を書くために役に立つ本はあるかな

こんな人のための記事です。

私事にはなりますが、先日ケースレポートがアクセプトされました!嬉しい!

症例報告がアクセプト〜!!

— おちば@腎臓内科 (@autumnleaveskid) August 21, 2025

医局をやめた環境(病院に腎臓内科ひとり)で英文誌を投稿するのは大変だったのでとっても嬉しい😭

協力いただいた先生に感謝しかないです…!!😭

学会発表が終わったあと、指導医の先生から「症例報告にしよう!」とか「論文にしよう!」と言われることがあると思いますが、具体的に何をどうすればいいのか?と悩むことも多いですよね。

僕も、ケースレポートは指導医におんぶにだっこ状態でどうにかこうにかケースレポート1本書いた程度の経験値なので、なんとか書き方を知りたいと考え、関連の本をとにかく読み漁りました。

そんな中から「ケースレポートにこの本は役に立った!」と本気で思えるものを紹介していこうと思います。

第1弾がこちら。

それでは早速ご紹介していきます!

結論 こんな人におすすめ

・今までケースレポートを書いたことがない

・1本だけ書いたことがあるが、自分で書ける気がしない

・ケースレポートを書いているが効率アップしたい

・ケースレポートを書くモチベーションが出ない

こんな人にオススメな本です。

概要

ケースレポート初心者のための指南書です。作者の先生はX上では「ゆっくり救急医(@Yukkuri_991)」先生。

自分の中で、ケースレポートの本の中で最もオススメできる1冊の一つといえます。

僕は、もしもこの本がなかったら書き切れなかった可能性が非常に高いです

以下に本書の中から特にタメになった!といえる内容を抜粋して解説していきます!

①Learning point の決め方がわかる

この本野序盤では、learning pointの重要性と、その決め方について説明があります。

ケースレポートで必ず出てくるのが「Learning point」という考え方です。

ざっくり言えば症例から学べるポイントで、これがケースレポートのテーマになります。

たとえば、「Aという薬で、Bという稀な合併症を起こした一例」だったら、「Aという薬の投与の際はBを念頭に置く必要がある」みたいな感じですね。

当たり前やろって思うかもしれませんが、何のメッセージを大事にしたいかを明確にする重要性がわかります。

同じ疾患のケースレポートでも、learning pointの設定次第で内容は大きく変わります。

特に大切なポイントは欲張らないこと。二つまでに絞るのがいいそうで、僕もそれに習って書きました。

②どう調べていくか がわかる

2つめは、どう調べていくか が分かることです。

Learning point が決まったら、あとは調べていくだけ!

…と簡単そうに言っても、実際にやってみるとなかなか大変です。

ただ漠然とpubmedの海へ泳ぎだしたが最後、無限の知識の海で溺れてしまいます…

しまいには、時間だけが過ぎて何かがわかったようで、なにもわからん…という状態になります。

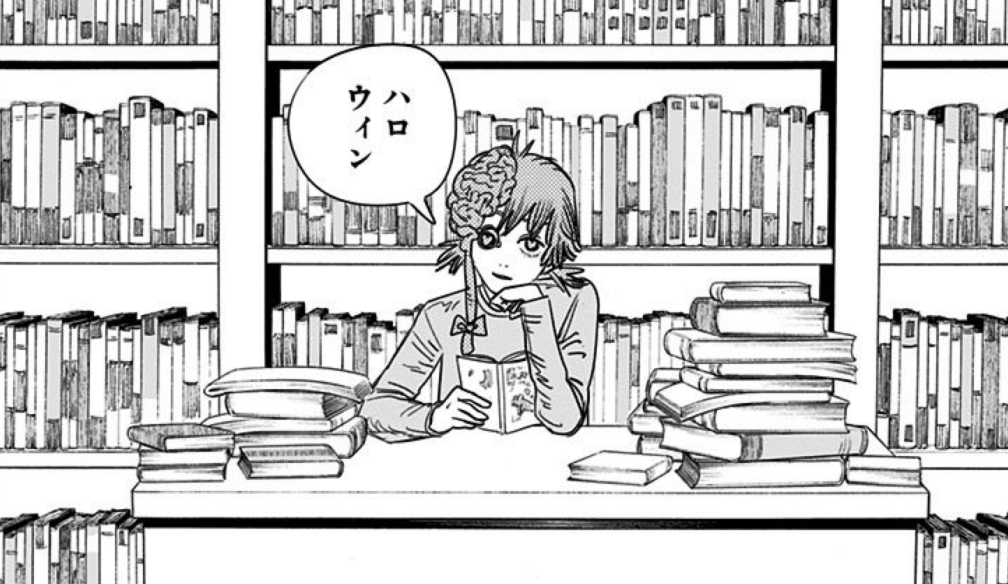

例えるなら、チェンソーマンでコスモにハロウィンを食らった状態になります。

注:大量すぎる情報を敵の脳に送り込むことで、脳が情報整理に追いつかなくなって機能しなくなり、

最終的に「ハロウィンのことしか考えられなくなる」技を持っています。

ともかく、文献をテキトーに探しだすと時間がとんでもなくかかるので、どうにかして工夫がいるんですよね。

この本から情報収集のコツを2つ紹介すると、「図にしながら整理すること」と「情報の大きさを意識すること」があります。

情報収集のコツ①図にしながら整理する

たとえば、自分が調べたい内容をマインドマップ(樹状図)にして、細かくしてQ&Aにしていく方法。

こうすると、実際に自分が何がわからないかが分かるので、ダラダラ調べるのを防ぐことができます。

情報収集のコツ②大きい情報と小さい情報を分けて集める

また、調べていく中で、「大きい情報」と「小さい情報」という考え方が出てきます。

・大きい情報=レビュー論文とか背景知識で、自分の意見の信頼性を補強してくれるもの。

・小さい情報=症例報告みたいに、自分の意見の新規性を裏付けるもの。

これらを引用元としてバランスよく使うことで、レポートに説得力が出るそうです。

なんとなく文献検索をするより、メリハリのつく調べ方ができるように意識するようになれました。

③考察の書き方 を知ることができる

3つめは、考察の書き方のコツを知ることができることです。

実際に、調べてある程度、知見がまとまってきたところで、考察をいったいどう書き進めていくか、悩みますよね。

ケースレポートの考察は無限に書き方があるようでいて、大きく分けると2種類になります。

それは、

★今回の症例で経験したこと

★文献に書かれていること

の2つです。

それらをサンドイッチみたいに書き進めていけば、自動的に根拠に基づいて自分の経験症例について考察の文章を作っていけます!

たとえば、すごくざっくりな例文で色分けしてみますね。

本症例は、〇〇という疾患に▲▲という疾患を合併した。〇〇という疾患は■■とされ、▲▲を70%に合併するとされている。その機序は〜〜とされている。実際に本症例では〜〜であり、XXであると推測された。

みたいな感じ。見た目では簡単ですよね!

シンプルですが、この文献と自分の意見を行き来しながら書くことってとても大事です。

ただ「〇〇と推測された」って書くだけだと、「それってあなたの感想ですよね?」というありがちな突っ込みを受けてrejectされちゃいますから…

こんなふうに、初心者が知っておきたいなるほど!って内容をいろいろと盛り込んでくれているので、参考になりました。

④症例報告を書く「やるきスイッチ」を押してくれる

最後に、この本を読むとケースレポートのやる気スイッチを推してくれます。

いきなりですが、皆さんはなぜケースレポートを書くでしょうか?

多くは資格(専門医や指導医)の取得や、上級医に言われたから、など、やや受け身な理由かもしれません。しかし、どうせ書くなら「他人のために書く」という視点を持つのが重要、と本文では述べられています。

みなさん経験あると思いますが、自身の症例で悩んだときに頼りになるのは、大きなRCTよりも小さな症例のケースレポートだったりしますよね🤔

同じように他のだれかに「これめっちゃ参考になるな。書いてくれた人ありがとう!」と思ってもらえるのを想像すると、ちょっと嬉しくないですか?

背中を押してもらえるメッセージが散りばめられているので、書くモチベーションが落ちたときに読んでカンフル剤として使うのもよい使い方かもしれません。

まとめ

本書のほんの一部を紹介しました。とにかくこの値段でこれだけ読みやすくケースレポートの書き方を無駄なく解説している本はなかなかないと思います。

ケースレポートに慣れている人には必要ないかもしれませんが、これから挑戦する研修医や専攻医にとっては間違いなく役立つ一冊だと思います。

これからケースレポートを書こうと思っている方には、ぜひ手に取ってみてほしいです!

次回も、ケースレポートを書く上で役立った本を紹介していきますねー!

最後まで読んでいただいてありがとうございました♪

コメント